1967 découverte, ÉMERVEILLEMENT II

Sur les conseils du vendeur du rayon disque de la librairie La Sorbonne, j’avais commandé en Angleterre mes premiers disques – des 33 tours, bien sûr – que j’écoutais sur le vieux Teppaz de la famille.

Un autre monde s’ouvrait devant moi où la façon de concevoir et de faire de la musique ne ressemblaient en rien à ce que je connaissais.

Les musiciens, chanteurs ou instrumentistes, ne jouent pas en orchestre ou en groupe comme nous le faisons. La musique est pour eux une affaire de soliste. Attentifs au fil musical qu’ils déroulent, ils explorent l’espace sonore avec une grande précision, pénètrent entre les notes, dans l’intervalle qui les sépare, et semblent modeler le son comme on le ferait d’une matière invisible. Ils n’ont pas seulement deux modes à leur disposition – comme chez nous, le majeur et le mineur – mais des dizaines, des centaines, voire des milliers de modes (en tout cas, c’est ce qu’évoquent certains traités anciens). Ces modes sont appelés rages. Nous aurons l’occasion d’en reparler, plus tard, dans les pages de ce blog.

Les musiciens indiens n’attachent pas la même importance que nous à la hauteur de la note, assignée, chez nous, à correspondre une fois pour toute à telle fréquence dont le La 440 hertz du diapason est l’étalon. Le sa, équivalent de notre do, est mobile et s’adapte à la voix du chanteur ou au registre de l’instrument

A cela s’ajoute que la musique indienne ne s’écrit pas, qu’elle n’utilise donc pas de partition, qu’elle se transmet oralement, qu’elle ne fait pas de distinction entre interprète et compositeur et que l’improvisation y est essentielle.

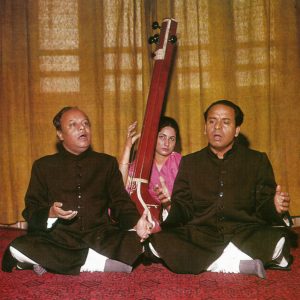

Le fil de la tradition musicale de l’Inde ne s’est jamais rompu. Ici, Madhuvanti Pal, élève de Pt. Bala Chander, lui même disciple d’Ustad Zia Mohiuddin Dagar et d’Ustad Zia Fariduddin Dagar une des branches de a famille Dagar, de Bhopal.

La rythmique est proprement époustouflante allant des rythmes simples que nous connaissons, à des rythmes que je n’imaginais même pas, à 5 (si, celui-là, Dave Brubeck l’avait utilisé dans un morceau de jazz célèbre dans les années 60, « Take five »), mais aussi à 7, 9, 14, 17 et paraît-il jusqu’à 108 temps.

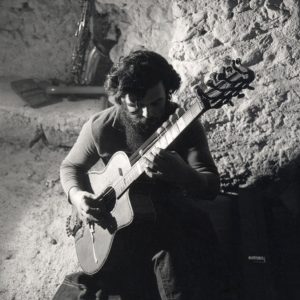

Take five. En live, Belgique 1964. Dave Brubelk (piano) et Paul Desmond (alto)

Zakir Hussain est l’héritier des grands joueurs de tablas qui ont émerveillé le public occidental dans les années 70. Les frappes sont chantées (tala) avant d’être jouées.

Avouez qu’il y avait de quoi faire tourner les têtes ! On était en 1967 !