3 - ...1967 ÉCLOSION

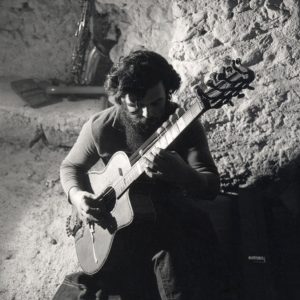

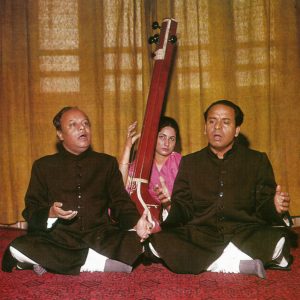

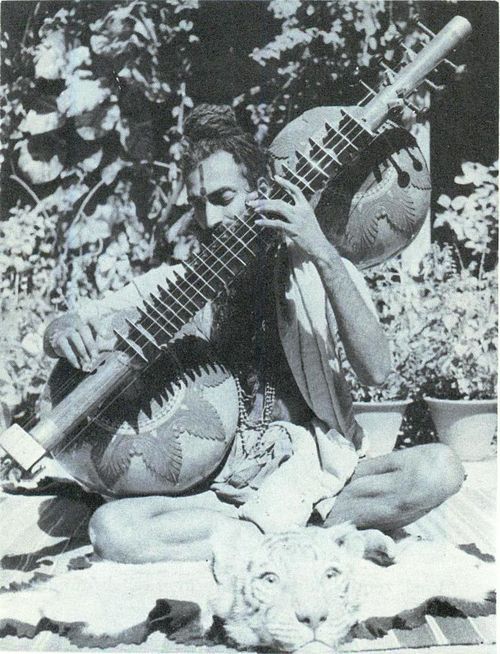

Face à ce que je venais de découvrir, il n’était pas question que je me cantonne aux livres et aux disques. Il fallait que je joue, que je sente, que je pénètre concrètement dans cet univers. Pour cela j’avais besoin d’un instrument adapté à cette musique. J’aurais voulu une rudra-veena, l’instrument archétypique de l’Inde du Nord, mais je ne connaissais aucun moyen de m’en procurer une. En observant attentivement une photo de cet instrument dans le livre d’Alain Daniélou (lien interne vers Alain Daniélou, post 1, p. 3) dont j’ai parlé précédemment, j’avais réussi à comprendre à peu près comment elle était faite. Pourquoi ne pas transformer ma bonne vieille guitare pour m’en rapprocher ? Finalement, on restait dans la famille – élargie – des instruments à corde.

Swami Parvatikar jouant de la rudra-veena, tel que je l’ai découvert dans le livre d’Alain Daniélou

La première chose à laquelle je me suis attaqué a été de faire de la place sur le manche pour tirer les cordes – ce que les musiciens indiens appellent ming – et pouvoir ainsi, comme ils le font, parcourir les intervalles entre deux notes, en continu, c’est à dire sans sauter d’une note à l’autre.

Les fabricants de guitare n’avaient pas prévu de laisser de la place libre sur le manche, au cas où il viendrait à un musicien l’idée bizarre de tirer sur les cordes de son instrument. Pour faire de la place sur le manche, le plus simple était – me semblait-il – de supprimer une corde, mais, en faisant cela, je me rendis vite compte que perdais de la tessiture. Après avoir tourné le problème dans tous les sens, j’ai compris qu’il était cependant possible de supprimer une corde, tout en gardant la même tessiture, à condition de changer l’accord. Une guitare est accordée en quarte et elle couvre, cordes à vide, deux octaves. J’ai accordé ma guitare en quinte, je suis passé de 6 à 5 cordes et j’ai gardé les deux octaves. Le tour était joué ! Enfin, pas tout à fait … Il m’a fallu encore déplacer l’ensemble des cordes vers l’intérieur du manche et réduire légèrement l’espace entre elles de façon à libérer environ deux centimètres vers l’extérieur. Il me devenait alors possible de franchir entre les notes un intervalle d’une tierce et de nager dans le son comme un poisson dans l’eau.

J’ai ensuite ajouté, après la corde basse, un chœur de trois cordes rythmiques comme il en existe sur la veena, autre instrument mythique de l’Inde. A part le banjo, il n’y a plus d’instrument en Occident qui utilise ce type de cordes. On en trouve, par contre, sur un grand nombre d’instruments en Inde. Loin d’être un simple moyen d’accompagnement du jeu mélodique, la présence de ces cordes offre au musicien la possibilité d’exprimer pleinement sa sensibilité rythmique. Le chœur des cordes rythmiques est accordé sur la tonique, son octave, sa quinte ou sa quarte. Il joue à ce niveau-là, comme nos anciens bourdons, un rôle de rappel de la tonalité. Voilà un demi siècle maintenant que j’utilise des cordes rythmiques et je ne saurai plus m’en passer. La plupart des instruments à corde que j’ai réalisés par la suite en possèdent.

La veena appartient à la famille des luths. On en trouve la trace dans des écrits védiques remontant à 3000 ans. Elle apparaît dans la sculpture dès le II ème siècle avant J.C.

J’allais devoir m’attaquer maintenant à un problème particulièrement délicat. Les instruments indiens, comme la veena et le sitar, sont équipés d’un chevalet que nous ne connaissons pas sur nos instruments à cordes. Nos guitares et nos violons sont équipé d’un chevalet que l’on peut appeler « anglé ». Les instruments à cordes de l’Inde possèdent, quant à eu, un chevalet plat. C’est lui qui leur donne ce son si caractéristique. Les notes ne sont pas nettes comme nous avons l’habitude de les entendre sur n’importe lequel de nos instruments à cordes. Elles sont auréolées d’une infinité de vibrations très subtiles qui tissent autour de chacune une sorte de voile sonore. Ce sont les harmoniques qui se dégagent de la corde. Le chevalet de ma guitare ne permettait pas ce dégagement d’harmoniques, tout au contraire, il avait été conçu pour qu’on les entende le moins possible. Il ne peut en être autrement dans le cadre de ce qu’on appelle l’harmonie tonale. En effet, le système tonal part du principe que les sons doivent pouvoir se combiner entre eux, former des accords, et pour que cela soit possible il est nécessaire que les harmoniques s’estompent pour éviter qu’elles n’entrent en conflit et produisent des dissonances désagréables.

Quant à moi, j’étais dans une ignorance totale de la façon dont étaient fait ces chevalets. Je n’avais jamais eu en main aucun des instruments qui en étaient équipés. Les photos que j’avais vues ne m’avaient pas donné beaucoup d’informations pratiques. En écoutant attentivement, j’avais l’impression que quelque chose venait gratter la corde ou la frapper rapidement. Pour essayer de traduire mécaniquement cette impression, j’ai fabriqué des petites chevilles biseautées que j’ai placées sur le chevalet à proximité du point de départ des cordes. Celles-ci, une fois mises en vibration, venaient les percuter et produisaient bien un dégagement d’harmoniques proches de celui que j’avais entendu sur la veena.

Ce n’est que des années plus tard que j’ai pu voir des chevalets sur des instruments indiens. Ils ne ressemblaient en rien à ceux que j’avais imaginés. Ils étaient presque plats. Alors que la corde, sur nos instruments, entre en contact avec une portion relativement étroite du chevalet, dans le cas des instruments à chevalets plats, cette portion est beaucoup plus étendue. Les points de contacts sont multipliés et c’est ce qui produit le dégagement d’harmoniques, mieux que ne le faisait mon chevalet à chevilles biseautées en ébène.

Chevalet « anglé » (comme sur les guitares, les violons, les violoncelles…)

Chevalet plat, spécifique des instruments indiens

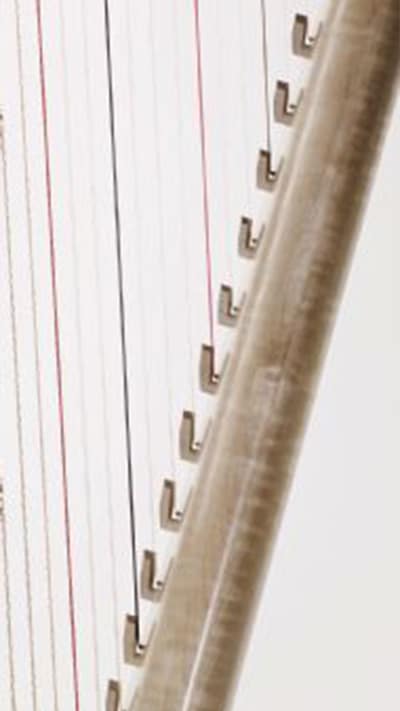

J’ai appris des années plus tard qu’il y avait, au Moyen Âge, des harpes munies de harpions, fabriqués sur le même principe que mes vis biseautées. Ces harpes, appelées aussi harpes gothiques sont équipées de petites chevilles en bois en forme de L, baptisées harpions. Ils maintiennent les cordes sur la caisse de résonance et, en les touchant légèrement, provoquent un bourdonnement proche de celui qu’on entend sur les instruments de l’Inde munis de chevalets plats.

Photos Ardival Harp, fabricants de harpes historiques à Strathpeffer, dans les Highlands.

Photo : Raymond Burnier.

Et pour compléter la métamorphose de ma guitare – que j’avais entre temps baptisé guitare-veena – j’ai ajouté douze cordes sympathiques de résonance. Ces cordes, qui ne sont pas utilisées par le musicien, ont la particularité d’entrer en résonance lorsque des notes de même hauteur sont jouées sur les cordes mélodiques, donnant ainsi une ampleur et une profondeur remarquables au son. Elles sont munies, elles aussi d’un chevalet plat qui permet le dégagement des harmoniques. Elles sont attachées le long du manche par 12 chevilles en bois.

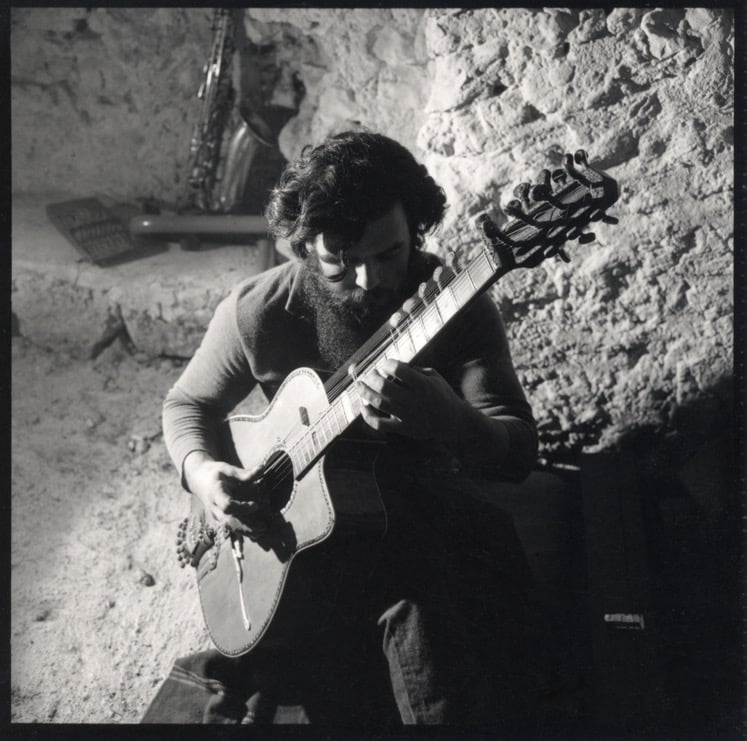

Ma guitare-veena sous le bras, j’ai repris le chemin du Cercle où j’avais l‘habitude de retrouver mes amis musiciens, principalement Richard, saxophoniste et électricien au Casino de Nice et Gilbert, batteur et étudiant en philosophie à la fac de Lettres. Depuis quelque temps, nous avions pris l’habitude de jouer très librement, plutôt dans l’esprit du free-jazz. L’un d’entre nous proposait un thème et l’aventure commençait. Je me souviens encore de deux de ces thèmes : une barque qui s’éloigne, un jour de brouillard, dans le port de Nice et un autre, proposé par Gilbert, « les portes claquent ». Richard, Gilbert, nous allons les retrouver très bientôt. Avec eux, et avec deux autres musiciens qui vont bientôt nous rejoindre, nous allions vivre une véritable révolution musicale. Tout le reste de notre vie de musicien allait en être profondément marquée.

Mais sans le savoir, sans le vouloir, j’avais mis le pied sur un chemin que ne je n’ai pas encore fini de parcourir et qui allait me faire faire le tour du monde. Et bien au-delà. En musique.

Mais ce jour-là, quand Richard et Gilbert m’ont vu arriver avec ma guitare venue d’ailleurs

et qu’ils m’ont écouté en jouer, je me suis vite rendu compte que le raga, le mind et les harmoniques n’étaient pas tout à fait de leur goût. Richard était et restera profondément jazzman et Gilbert pointait volontiers l’oreille vers les expérimentations contemporaines. Ils ne me suivront pas dans ma quête de l’esprit des musiques modales mais nos différences ne nous ont pas empêché de continuer à jouer ensemble et de parcourir un long et extraordinaire chemin. Probablement parce que, chacun à sa façon, nous avions déjà mis le pied en dehors des territoires des musique qui avaient pignon sur rue. Sans le savoir, nous nous dirigions vers un renversement complet de tout ce que nous avions appris.

Ma guitare-veena sous le bras, j’ai repris le chemin du Cercle où j’avais l‘habitude de retrouver mes amis musiciens, principalement Richard, saxophoniste et électricien au Casino de Nice et Gilbert, batteur et étudiant en philosophie à la fac de Lettres. Depuis quelque temps, nous avions pris l’habitude de jouer très librement, plutôt dans l’esprit du free-jazz. L’un d’entre nous proposait un thème et l’aventure commençait. Je me souviens encore de deux de ces thèmes : une barque qui s’éloigne, un jour de brouillard, dans le port de Nice et un autre, proposé par Gilbert, « les portes claquent ». Richard, Gilbert, nous allons les retrouver très bientôt. Avec eux, et avec deux autres musiciens qui vont bientôt nous rejoindre, nous allions vivre une véritable révolution musicale. Tout le reste de notre vie de musicien allait en être profondément marquée.

Mais sans le savoir, sans le vouloir, j’avais mis le pied sur un chemin que ne je n’ai pas encore fini de parcourir et qui allait me faire faire le tour du monde. Et bien au-delà. En musique.

A la MJC de Vence (Alpes Maritimes) au début des années 70