1967 découverte, ÉMERVEILLEMENT I

georges alloro...

Nice, un soir de l’année 1967. J’avais 22 ans. Je suis tombé, par hasard, sur un concert de musique de l’Inde du Nord diffusé – sans doute très tard – sur l’une des deux seules chaînes de l’époque. Ce fut un choc.

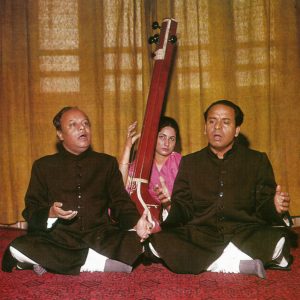

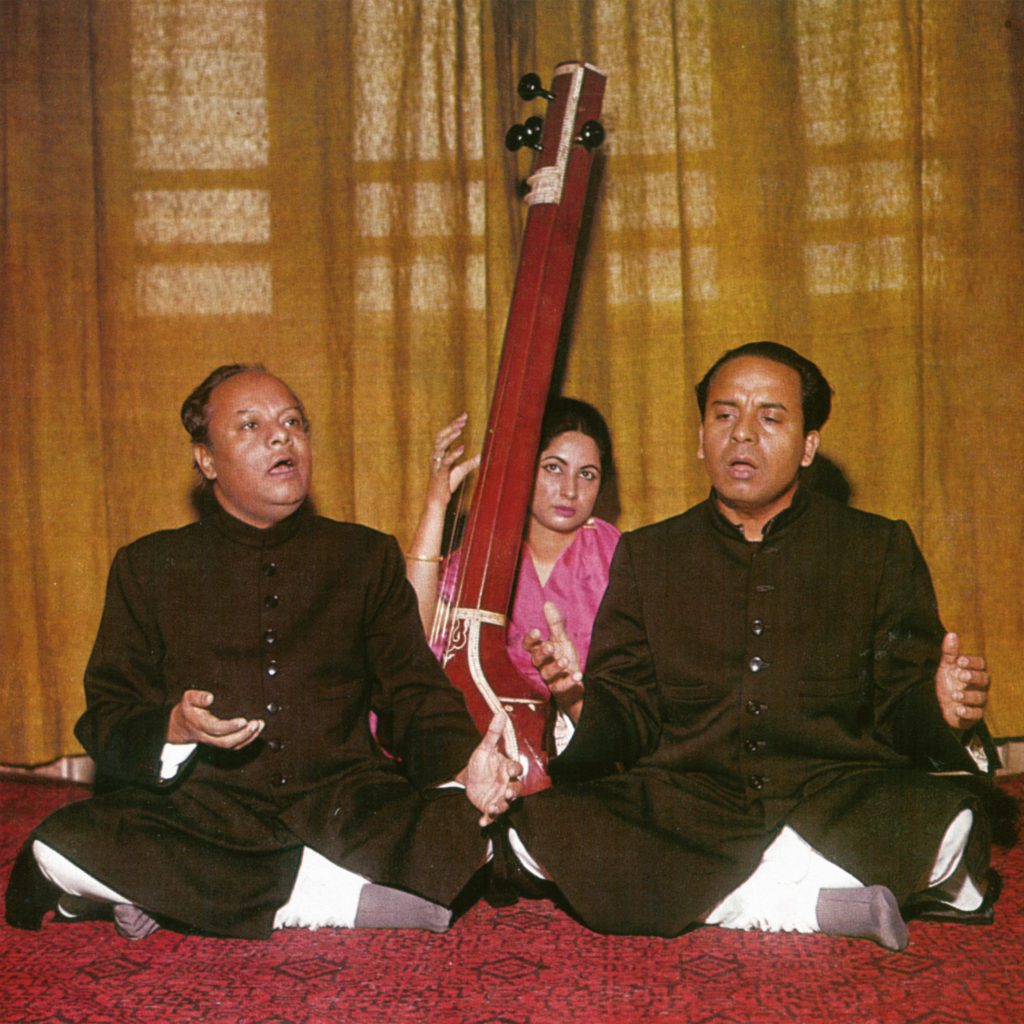

C’est en 1964 que le public occidental découvre les Frères Dagar lors de leur première tournée en Europe.

La famille Dagar est une dynastie de musiciens indiens, frères et cousins, de Delhi, de Bombay, de Bhopal). Ils sont les héritiers du style Dhrupad, la plus ancienne tradition musicale de l’Inde du Nord. (XVIème siècle).

Pour comprendre la puissance du choc, il me faut planter un peu le décor.

J’avais 20 ans, j’étais plombier-zingueur, avec mon père, artisan dans le Vieux Nice.

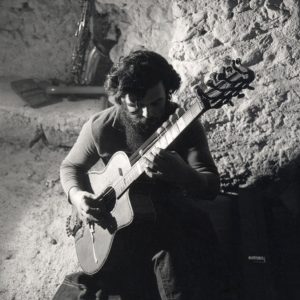

Enfin…, j’étais plombier-zingueur, le jour ! Car la nuit, j’étais musicien ! Chaque soir, ou presque, une fois ma caisse à outils déposée, je partais rejoindre au Cercle théâtral les jeunes musiciens amateurs de jazz de la ville. Je trimbalais, avec moi, tout un bric-à brac d’instruments. Ma guitare d’abord avec son ampli mais aussi une trompette, une flûte, un violon, un violoncelle, une tumba… J’avais du mal à tout mettre dans l’ascenseur (il faut dire qu’il était particulièrement étroit).

On pourra se demander pourquoi j’avais besoin de m’encombrer de tous ces instruments, pourquoi un seul ne me suffisait pas. Je n’ai pas de réponse si ce n’est que j’aimais passer de l’un à l’autre. A cela, il faut ajouter que la musique que nous jouions n’était plus tout à fait du jazz. De plus en plus souvent, nous nous écartions de nos habitudes de jeu pour nous risquer à la découverte d’espaces sonores inattendus. Les sons de la guitare ne suffisaient pas à rendre toutes les impressions que je ressentais.

Retour au petit écran où, ce soir là, l’ORTF, dans le cadre de son Service de Recherche, avait programmé un concert des Frères Dagar, deux chanteurs, accompagnés au pakhawaj par Raja Chatrapati Singh. J’allais découvrir un peu plus tard que les frères Dagar étaient les héritiers, de père en fils, d’une tradition de l’Inde du Nord, remontant au XVIème siècle, le Dhrupad. Et que Raja Chatrapati Singh était non seulement un éblouissant percussionniste, mais aussi un vrai raja comme son nom l’indique.

Mais pour l’instant, je ne savais rien de tout cela, j’étais littéralement projeté dans un autre univers, Aux racines de la musique et à ses sommets. Une chose m’avait particulièrement frappée, les chanteurs ne sautaient pas d’une note à l’autre comme nous le faisons, ils passaient entre elles, en de subtils glissandi. Je retrouvais là une de mes interrogations : que se passe t’il exactement entre deux notes ? entre un do et un ré, par exemple ? Le son est toujours là. Quelque part. Il n’y a pas de vide. Pourquoi ne pas utiliser aussi cette matière sonore ?

J’imagine que c’est dès le lendemain que je me suis précipité à la Sorbonne, « La » librairie de Nice qui proposait aussi un rayon disques. Il fallait s’y attendre : rien sur les Frères Dagar, rien sur Raja Chatrapati Singh et rien, d’ailleurs, sur la musique de l’Inde. Mais le disquaire était de bon conseil. Il m’expliqua que si je voulais trouver des disques de musique indienne, il fallait aller les chercher en Angleterre – ou tout au moins les commander là-bas. Ce que je le plus rapidement possible.

Je découvris aussi, grâce à lui, les disques de la Collection Unesco qui depuis 1961 proposait des enregistrements de musiques hors les frontière de l’Occident.

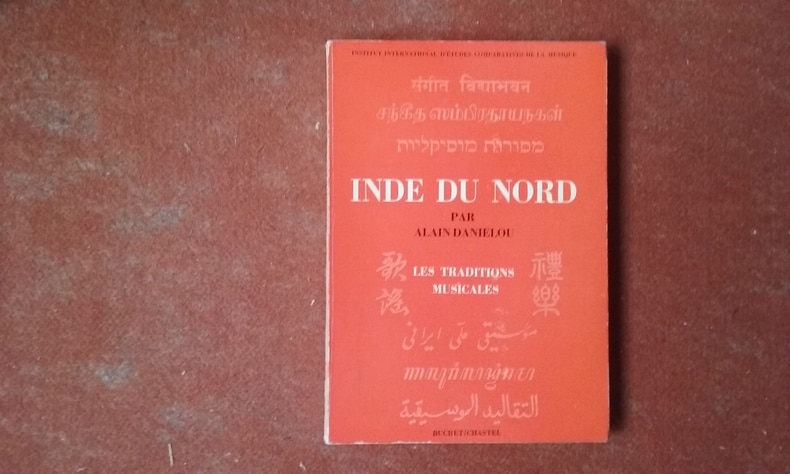

Sur ma lancée, je me mis aussi à lire. Aux éditions, Buchet Chastel, dans la toute nouvelle collection « Les Traditions musicales », le livre d’Alain Daniélou, « Inde du Nord », allait me propulser encore un peu plus loin, encore un peu plus haut.

Je me retrouvais en face d’une culture musicale dont l’origine se perdait dans la nuit des temps et qui était toujours vivante. Le livre commençait par ses lignes : « Aucun pays, même la Chine, ne présente une histoire musicale comparable à celle de l’Inde. Depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, nous pouvons suivre, d’abord par des références historiques, puis par des notations et des traités techniques de plus en plus développés, la théorie et la pratique musicale telle qu’elle a existé et existe encore dans les diverses régions ethniques et culturelles qui forment l’ensemble du continent indien. Les Grecs, comme plus tard les Persans, les Turcs, les Arabes furent frappés par le raffinement et la complexité de l’art musical des Hindous. Tous les peuples de l’Antiquité semblent avoir considéré l’Inde comme une sorte de patrie de la musique. »

Alain Daniélou (1907-1994) est un musicologue et indianiste français, auteur de très nombreux ouvrages sur la musique, la philosophie et la religion indiennes. Ici jouant du mridangam, lors d’un séjour à Bénarès, en 1950.

Photo : Raymond Burnier.

L’Inde des musiciens, l’Inde des frères Dagar, de Raja Chatrapati Singh et de bien d’autres, allait devenir pour moi une seconde patrie pour quelques années. Je me mis même à apprendre le sanskrit… en imaginant que j’allais pouvoir plonger dans ces fameux traités de musique dont j’avais pressenti, en lisant Daniélou, qu’ils pouvaient m’aider à mieux comprendre ce nouveau monde que je venais de découvrir. Je ne poursuivis pas longtemps mon étude du sanskrit. C’était l’Everest ! Et je n’étais pas équipé.

Mais sans le savoir, sans le vouloir, j’avais mis le pied sur un chemin que ne je n’ai pas encore fini de parcourir et qui allait me faire faire le tour du monde. Et bien au-delà. En musique.